先日、又 鳩の卵が、可哀想だが(涙)処分しました。

◆今年の「ちょっくらわくわく」まつりは晴天に恵まれて、日差しのある場所は暑いくらいでした。多くの方が来られ最後の時間まで賑わっていました。

私は、午後からのお手伝いとなりましたが、お昼から来られた方々で、大忙しのでした。隣のブースの「ミルクせんべい」は売り切れとなり、その券の方々が他の縁日のブースへ廻って来られる等盛況なまつりとなりました。

◆先週の土曜日に収穫したミカンの販売や「ヨーヨー釣り」ではパソコンサークルメンバーのYoさんもボランティアで参加されていました。舞台の上では様々なグループの演舞が行われていました。

◆写真左下は紅葉が綺麗だったので・・・、右上は射的のブースです数年前より的(マト)が小さくなった分射程距離が短くなり当て易くなったかも、私はこのブースのお手伝いをしてきました。左上は早々と売り切ってしまったミルクせんべいのブース。

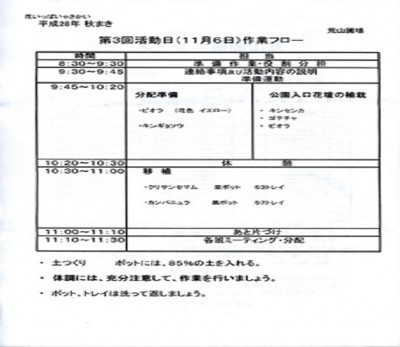

◆「花いっぱいゃさかい」の秋まきの活動が11月6日にあり、3回目の活動に参加してきた。リーダーや役員さんは早々と8:30から準備や打ち合わせを行っていました。わたしは9:30からだったのですが9:00に到着したので一緒に準備の手伝いもしてきた。

11月6日の活動分担表

◆今日の作業内容を確認するとB班の私は公園入口の植栽とあったので作業が始まるまで飼育ビニールハウス内の苗の状態を見ていると、なんと、花を咲かせている物があったので撮って来た。

◆今日の作業内容を確認するとB班の私は公園入口の植栽とあったので作業が始まるまで飼育ビニールハウス内の苗の状態を見ていると、なんと、花を咲かせている物があったので撮って来た。

◆荒山公園入口の植栽の状況、5~6人で分担して植栽の場所を耕し、均し一株一株ポットから移し、最後に散水をして活動を終えた。 荒山公園入口の花壇(この場所の左が多治速比売神社です)

荒山公園入口の花壇(この場所の左が多治速比売神社です)

◆秋晴れとなった11月5日(土)に「ちょっくらワクワクまつり」で販売するみかんの収穫に参加してきた。美樹の園周辺には鈴なりになったミカンの木が沢山植えられていた。

◆車は「美樹の園」に置かせて頂き園内?のみかんを「木」一本丸ごと収穫をした。多勢でわいわいおしゃべりしながらしたので意外と早く終わった。

どのミカンの木も鈴なり状態です

◆ミカン狩りの後は、美樹の園さんの「特別養護老人ホーム」を見学させていただき、環境と、設備が完備していて「いいね」と感じた。今は、以前に比べ入所し易くなったとの事でした。

◆美樹の園の周辺は公園の用になっていて職員の方と一緒に散策されていました。入所は、ともかく申し込みの後、症状や状況によって前後する事も在るそうですが、現在は入所は「要介護度」3級以上からだそうです。

頂いた昼食は内容の割りにお安く入所者の方々の食事よりちょっと贅沢なとの事でした。

頂いた昼食は内容の割りにお安く入所者の方々の食事よりちょっと贅沢なとの事でした。

今日のお天気曇り空だけど、朝日は出ていたのです。

今朝の朝焼け、三枚の写真を一つにまとめました。

朝は、肌寒いが、朝日が綺麗に見えました。

先日妻の要請で奈良市まで行きました。用が済むまで何所かで時間つぶしをしなければならないことになった。さて車を置けるところでいいとこないものかと カーナビで探していたがこれはと思うところがなく、今チョット話題になっている 奈良少年刑務所 を思い出し行った。登り大路を東へ、県庁東を北へ曲がる。転害門を過ぎて、今在家を直進・佐保川を通過。北山十八軒戸の辻を左へ。すると直ぐ左前が赤レンガ造りの高い塀が見え刑務所と分かる。そこから約200m進むと正面である。高い塀が続くとは言うもののこれが刑務所かと驚くばかりです。人影なく静まりかかえっていた。色々書くより写真を見ていただくとして、此処から般若時までは200~300m(数分)の距離です。秋に行楽シーズン般若寺へ寄ったついでに少し足を延ばしては如何でしょう。

クラシックな建物なので色々と歴史などあるとおもいますがよく分かりません。今年度で刑務所としての使用を止め次の有効利用を考えている様です。ホテル・博物館・・・・・・。

◆堺市の「いきいき堺市民大学」の卒業生・第四月会のメンバーで、鹿の角きりの観覧に出かけた。数ヶ月前から菊水楼での昼食を兼ねて、最終日の10日は秋の行楽にピッタリな気候で観覧の人も三日間で一番多かったとの事でした。

鹿苑角きり場(春日大社境内)の開場時間の11:30には既に多くの列が出来ていて、入れるかちょっと心配をしましたが最初の角きりの観覧に間に合った。

◆鹿の角は「オス」だけに生え、年齢によって角(つの)の生え方が違うそうです。「そうだったのだ」と初めて知りました。秋には角の生長と血流が止まり表皮が剥がれ落ち硬い角になるそうですその為神経も通ってなく切っても痛みは無いとの事でした。

◆近鉄難波駅から揃って近鉄奈良駅に、そこからはまるで修学旅行の生徒のようにリーダー付いて「鹿苑角きり場」へ・・・。角きりに先立ち安全祈願が行われた後、場内に角鹿を追い込み「十字」を持った勢子(せこ)によって鹿の角に縄をかけとり押さえ神官役によって角を切り神前に供えます。

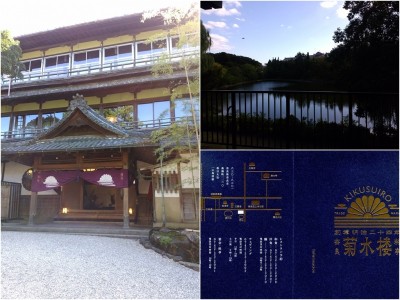

◆角きりは「完全入れ替え制」で行われていて三頭の角きりが終わると一旦すべて退場となり、ちょうどお昼時に近かったので老舗の「菊水楼」で昼食をとることにした。中々予約が取れずリーダーが数ヶ月前から準備して取れたそうです。 ◆ちょっと豪勢な雰囲気を味わうことが出来ました。昼食後は近くの興福寺から猿沢池を見学し次回の活動について提案がありそれぞれ都合が取れる範囲で参加する事として散会となった。

◆ちょっと豪勢な雰囲気を味わうことが出来ました。昼食後は近くの興福寺から猿沢池を見学し次回の活動について提案がありそれぞれ都合が取れる範囲で参加する事として散会となった。

帰りの電車の中ではすっかり、お疲れモードで寝入ってしまった。久しぶりに良い時を過ごさせてもらった。

帰りの電車の中ではすっかり、お疲れモードで寝入ってしまった。久しぶりに良い時を過ごさせてもらった。

先生が来年泉北ニュータウンが出来て50年になるので「私とニュータウン」と言う題でブログに載せて下さいと言われたので思い出して書いてみました

泉北に来て45年になります。1970年(昭和45年)に抽選で当たりその時、坪4万5千円位で100坪だと450万のお金が即金で払わないといけないし、2年以内に家を建てないといけない決まりが有りました。お金は足らないし、主人も色々考え、どうしようか大部迷いました。そんな時有難い事に助けて下さる方が有りました。其のお蔭で今の家が建てられました。

1972年(昭和47年)7月に引っ越してきました。主人は大変だったと思います。

頑張ってお借りしたお金を返済し、残りは金融公庫で借りたお金を18年間にわたり返済してきました。

高度成長期の時代で仕事は大変でしたが、働けばお金になる時代でしたからね。良い時代だったと思います。まだ子供が1歳と5歳で私は子育に追われていました。

泉北ニュータウンを少し調べましたが

1971年(昭和46年) 泉北高速鉄道の中百舌鳥 – 泉ヶ丘間営業開始でした。

1972年(昭和47年) 7月に家が出来上がり、引っ越してきました。

ニュータウン人口が3万人を超えたらしいです。

1973年(昭和48年) 泉北高速鉄道の泉ヶ丘~栂・美木多間開通したらしいです。

1973年(昭和48年) ニュータウン人口が4万人を超えたらしいです。

1974年(昭和49年) 泉ヶ丘に泉北高島屋とパンジョ開業だったらしいです。

1977年(昭和52年) 泉北高速鉄道の栂・美木多 – 光明池間開通しました。

結婚してアパートに2年後、浜寺の昭和町に引っ越し5年位、住んでいましたが、泉北の土地分譲に当たりました。20代後半から70代までニュータウンでの生活。道路・道幅も広く水洗便所など整備されていてとてもきれいでした。さすが、ニュータウンだなと思いました。

近所の方々も同じ様な年齢の方が多く、子供達も同じ様な年齢で仲良く楽しかったです。子供たちは茶山台の幼稚園から始まり(卒業2期生)小学校はもちろんのこと、中学校も近くの校区(若松台中学校)に通いました。子供2人共好きだったので校区の野球チームに小学2年生から入り、中学・高校・大学と親も楽しませてもらいました。

今はあれから45年、変わってきました。今は高齢化して、知り合いの方がいろんな病気が出てきてこの2~3年特に思います。

若い方は泉北を離れて行き、我々高齢者はだんだん介護施設にお世話になる方が増えてきました。買い物も、スーパーが潰れ他のスーパーに行かないといけない状況になり、大変です。このニュータウンは坂が多く年をとると大変です。車の方はまだ良いですが、歩きの人は困っている方が多いです。