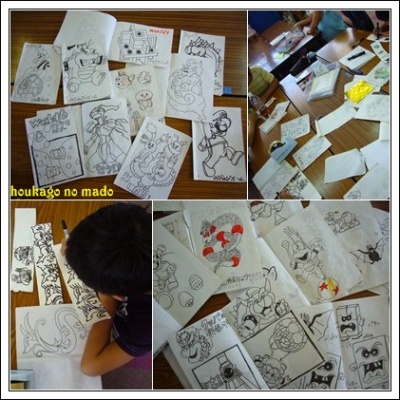

とにかく絵を書くのが大好きな子どもたちなのです。

ぬり絵では満足できなくなり 人気のキャラクターを見て描いています。

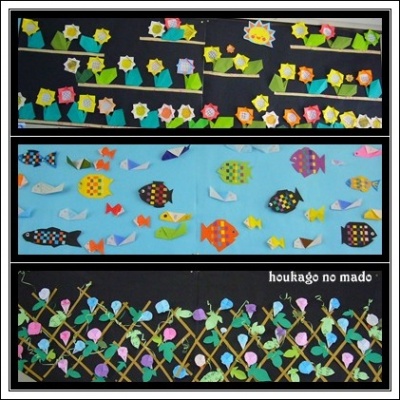

手作り工作も世界に一つだけの。。。僕の作品 私の作品を目指して

絵はプリントしないでほとんど自分で絵を書くようにしています。

そんな時に活躍しているのがCWさんが時間がある時に書き溜めてくださった

このキャラクターノート。

子どもたちのリクエストに応えて書き溜めてくださり

もう何十冊たまったのか分かりませんが無くてはならない人気アイテムです。

色んな機会にお気に入りの絵を見て一生懸命見て描いています。

☆ この夏は シンポジュウムで きっかけつくり ☆ 認知症の方を支えよう! ~現場の声を届けます ~

超高齢化時代=いくつになっても、たとえ認知症になったとしても、住み慣れたこの南区で、自分らしく、あなたらしく、望む暮らしを継続したい=そんな思いを実現するために、地域で支え合い、出来る事から始めませんか?先ずはシンポジウムできっかけつくり。 ◎泉北高速鉄道 緑が丘駅前の ビック・アイにてのシンポジウムに参加しました。 パネリストは 阪南病院認知症疾患医療センター 西側 充宏 医師 認知症サポート医師(前川泌尿器科) 前川 たかし 医師 南地域包括支援センター 川畑 悦子 主任介護支援専門員

対応の困難な患者さんのケース ①合併症(精神科の病院ゆえ総合的な医療は難しい) ②独居老人(治療までにつながり難い) ③家族が疎遠・非協力的 ④認々介護・老々介護(共倒れ寸前) ⑤熱心すぎる家族(自分で全部かかえ、共倒れになってしまう・余裕を持っての介護を) ⑥家族も精神病 ⑦虐待しているケース(後々にならないと分からない) ⑧子どもの意見が違うケース(キーパーソンがしっかりしていない) ⑨お金持ち(地域とのつながりが 難しい) 意外にうまくいくケース ①家族が熱心なケース ②普段から近所と交流のあるケース ③精神症状の激しいケース(早期発見ができる) ◎病院が 後方から 地域を支える事を 担う部分もある。 西側医師

地域包括ケアシステム ・高齢者が 住み慣れた地域で安心して暮らし続ける事を目指すには、介護サービスを中核に医療サービス・包括支援センター・行政などの連携が継続的かつ、包括的に提供される仕組みが重要。 「いいともネットさかい」の設立 ・高齢者のいのちと いきがいを 支えるために ともに力になろう。 ◎かかりつけ医が 認知症相談医に! 前川医師

包括支援センターよりの事例発表。 単身、脳梗塞で入院。ご本人が 年末に勝手に帰られる等 困難なケースにもかかわらず 地域力と専門家による連携プレーで、グループホーム入所まで こぎつける事が出来た事例。そして、河内長野家族の会 T氏の講演。 認知症の奥様を介護される日々。 明るく 前向きに、健康に留意され、出来るだけ有りのままに オープンに! 多くの人の協力を求めると言う姿勢に 学ぶところが多くありました。 「認知症患者を抱える家族が社会に求めること」 と題し、 徘徊高齢者SOSネットワークの充実 等の取り組み。結びに ~同じ介護者から 今、一番つらいあなたへ~との言葉が 現在に至るまでの T氏の戸惑い 悩み 苦しみ 奥様への 想いが込められているようでした。

この花の名前はどなたかご存知ですか?散歩の途中で見つけました。

8月はセミの季節。朝早くから夜遅くまでクマゼミの鳴き声が響きます。

これは、セミが羽化した抜け殻「空蝉」が密集した木です。セミにも羽化するための「止まり木」に好みがあるのでしょうか?

まだ夏の盛りですが、秋に実る果実が日ごと大きくなっています。

みんながやっていること。それは安心してやれる。皆がやらないこと。それはやりたくない。皆がどう考えているか分からないこと。これもやらない方が無難だ。やっぱり皆と一緒が一番だ。 謗言孤士

和田投手の100勝目に立ち合うことができました!!感激です!(^^)!今日の

新聞にもカラーで大きく出ていたし、スポーツニュースもトップ扱いで映像とコメ

ントをたっぷり見ることができました。嬉し~(#^.^#)和田さんも頑張ってるので、

私も頑張ります!

ひさびさのブログ更新です!

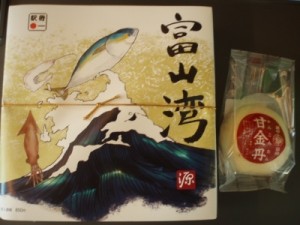

実は先日、「富山型デイサービス企業家育成プログラム」という研修を

富山まで受けに行き、富山型デイサービスの創設者、惣万佳代子さんの

話を聞き、そのオーラに圧倒され、感動したとともに自信を失って帰って

きて、しばしの間、ブログを書く気力を失っておりました。

しかし、昨日、京セラドームに野球を見に行き、和田投手の100勝目に

立ち合い、その懸命な姿を見て、「また初心に帰りたい」というコメントを聞き、

また、勇気が湧いてきた次第です。頑張ります(^O^)/

以下、サンダーバードと帰りの弁当の写真です。(^_^;)

泉ヶ丘ホープのブロガーのみなさんへ!!

!アドレス表記に誤りがあり訂正しました。<m(_ _;)m>

私のブログは「投稿者”ALADDIN”」を見てください。

”わが街あらたな発見”で出ています。

アドレスは https://blog.sakai-comcom.net/aladdin/ です。

またOCNのブログは

”書斎はパソコン”で出ています。

アドレスは http://nz6furu84ki.blog.ocn.ne.jp/ です。

さらにOCNのホームページを開設しています。

こちらはまだまだ改変と準備中ですが”自悠な時間”で開いています。

アドレスは http://www5.ocn.ne.jp/~mitsuo92/ です。

”わが街あらたな発見”と書斎はパソコン”でお会いしましょう。

コメントもね(^J^)。