◆第二回「よみがえる須恵器」の講演会が開催されます。

初回は3月23日に堺市立南図書館で「よみがえる須恵器「すえき」再現への道のり」として堺市立南図書館で開催されました。

◆第二回は11月30日(日)「よみがえる須恵器・中世古窯サミット」として堺市立南図書館で講演が行われます。

時間は13:30~16:30です。

詳しい内容は下記のパンフレットを参考ください。

事前受付は無く当日会場で先着150名のようです!! (資料代¥500となっています)

さかいCom*Com市民ブロガーです。!!

◆第二回「よみがえる須恵器」の講演会が開催されます。

初回は3月23日に堺市立南図書館で「よみがえる須恵器「すえき」再現への道のり」として堺市立南図書館で開催されました。

◆第二回は11月30日(日)「よみがえる須恵器・中世古窯サミット」として堺市立南図書館で講演が行われます。

時間は13:30~16:30です。

詳しい内容は下記のパンフレットを参考ください。

事前受付は無く当日会場で先着150名のようです!! (資料代¥500となっています)

◆泉北のニュータウンにも紅く色づいた木々がベランダから見える木々にもおと連れてきました。

10月初旬に皆既月食を撮った方角の紅葉の様子です。くすの木の常緑樹の向こうに紅く色付いた葉々が・・・

10月初旬に皆既月食を撮った方角の紅葉の様子です。くすの木の常緑樹の向こうに紅く色付いた葉々が・・・

レンズをアップして近寄って見るとその赤がいっそう鮮やかに見えます。

レンズをアップして近寄って見るとその赤がいっそう鮮やかに見えます。

◆「世界の無形文化遺産となった和食文化」と題して泉ヶ丘センタービル3階で静岡文化芸術大学学長の熊倉功夫氏の講演があった。

この時期に「小谷城郷土館」の主催で文化財講演会があり、この度は無形文化遺産となった和食文化の講演が行われました。

名称を日本食でなく和食との命名になったいきさつや現在その和食が危機になっている事、和食を維持継続する為の活動として学校給食に「和食」を取り入れる活動など身近でわかり易くかつユウモアを交えた講演で和んだ雰囲気で聴け良かったです。

よく講演やインタビユーで「和食とは何ですか」の質問に

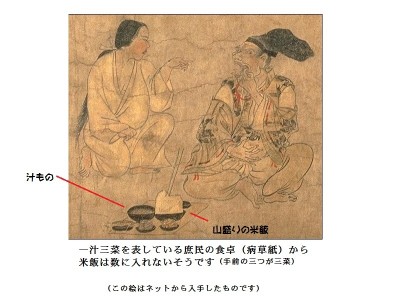

(1)ご飯を主食にして

(2)汁物(すいもの或はしるもの)

(3)おかず「御菜(おさい)」

(4)香物(こうのもの)お新香を言い、漬物など

普段、日本人が食べて入る食事その物である事を話されていました。

和食で良く言われる「一汁三菜」については「病草紙」の絵から古くから摂っていた食事の文化であると・・・・

◆また料理には水(軟水)や、食器(熱が直接手に伝わらない陶器)でお椀を口元まで運んで食べるマナーとか熱い汁ものをすすって飲む他、食べ方ではお箸は個々人別々の物を用いている事など他国には見られない食文化が根付いており日本人が普段行っている食生活その物が無形文化遺産になったと話されていました。

◆和食(日本料理)で古くからある「本膳料理・懐石料理・会席料理」の膳の配置や数の話や本来の本膳料理の膳の数、二の膳付きの結婚式での宴会写真で膳の配置などに付いて説明されていた。

◆一方でこの和食文化が危機にあり維持継続していく為の活動が必要と訴えられておられ学校給食に「和食」を取り入れる等の活動が必要と・・・。

◆今回の講演の様子ではありませんが熊倉功夫氏の「日本の食文化」の講演をネットで見つけましたので合わせてアドレスを載せてみました。

2013/03/07に公開されたものです「熊倉功夫氏、日本の食文化」

URL http://youtu.be/p_fI49xjMLY

◆2014年第41回堺まつりのパレードを見に行ってきました。天候にも恵まれ絶好のパレード日和になりました。

無料の送迎バスが泉ヶ丘からは運行されていたので利用する事にしました。

◆パレード会場となっていた大小路筋では多くの人が沿道にシートを敷くなどして場所取りをしていました。

オープニングの「堺まつり総おどり」とパレードの先頭での竹山市長と観光コンセルジュ

オープニングの「堺まつり総おどり」とパレードの先頭での竹山市長と観光コンセルジュ

◆パレードは11時頃から始り古墳期(いにしえの堺)~中世(自治都市)~近世(国際交流都市)~近代(進取の気風都市)~現代(自由・自治都市)をテーマで時代を象徴する衣装で練り歩くなどの他、各地区の団体や保存会、子供会、大学生などが参加していて盛大に行われました。

◆近世の国際交流都市・堺ではベトナムホイアン市と韓国民団堺支部によるパレードに参加していました。

朝鮮通信使の他、金剛学園の舞踊部、テコンドウなどが披露されていた

朝鮮通信使の他、金剛学園の舞踊部、テコンドウなどが披露されていた

◆ここまでのパレードの中で何隊かの祝砲が行われましたが目の前での演武が見れなかったので移動してやっと

彦根古式銃研究会彦根鉄砲隊と岩国藩鉄砲隊保存会による祝砲を撮影することが出来ました。

◆パレード以外の祭りの雰囲気を見たかったが中々見る事が出来なかった。ただ一か所「山之口商店街」お昼時に行って見たら、「泉北そば打ち普及の会」がそばの販売を行っていた。

◆第一、三金曜日午後はパソコンサークルでワードやエクセル、年賀状作成等の活動をしています。

◆題材を見ながらのチラシ作製や、案内書作成などなど思い々いパソコンに取り組んでいます。

◆題材を見ながらのチラシ作製や、案内書作成などなど思い々いパソコンに取り組んでいます。

◆すまいるセンターさんの美味しいコーヒーで御喋り一息いれながらの楽しい雰囲気のパソコンサークルですよ(^0_0^)。

◆今朝はこの秋初めての寒さです。自宅のWindows7のパソコンを8時ごろ立ち上げたら「マイクロソフト」の更新プログラムのダウンロードが始まり、しかも19個もあり途中で放置したまま、急いでぶろぐカフェの始まる「すまいるセンター」へ駆けつけた。

いつものメンバーで和やかに「ぶろぐカフェ」が始まっています。

いつものメンバーで和やかに「ぶろぐカフェ」が始まっています。

◆ぶろぐカフェの後にはすいるセンターの美味しい珈琲とメンバーのYさんが手作りされたケーキで一息ついています。

◆ぶろぐカフェの後にはすいるセンターの美味しい珈琲とメンバーのYさんが手作りされたケーキで一息ついています。

◆今回10月8日の皆既月食は日本各地で観測し易いとの報道だったので自宅のベランダで夜空を見上げると東の空にわずかに左下当たりから欠け始めた月を肉眼で見る事が出来た。10倍程度の双眼鏡を取り出して観てみると更によく欠けている様子を見る事ができた。

早速、あの花火撮影で惨めな結果になった「カメラ」を取出し、三脚でカメラを固定して撮影に挑んだ。撮影をしたのは、月が欠けるまでの様子で、赤銅色の月?以後の様子は残念ながら撮りそびれて撮影できなかった。

◆次の皆既月食は2015年4月4日(土曜日)午後9時ごろとの事。時間帯、高度ともに見易いようです。

◆堺市では「ふとん太鼓」「だんじり」の祭りを地域や時期毎にまとめた冊子が「堺百町(さかいひゃくちょう)」として発行されていて区役所などで無料で手に入れることができます。

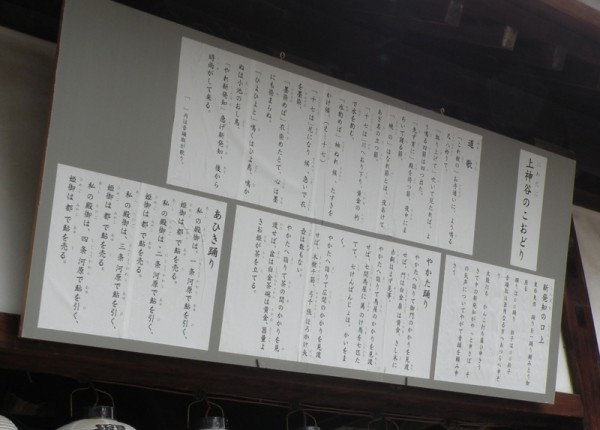

国の無形文化財として有名な「上神谷こおどり」が奉納される「櫻井神社」へ宮入する5基の「だんじり」と「こおどり」を観に南区役所では「こおどり・みのり・秋めぐりツアー」がこの日に合わせて行われ毎回多くの参加者で賑わっています。

◆櫻井神社に宮入する泉田中の地車(だんじり)の様子

◆泉田中の地車(だんじり)は屋根でにらみを利かす獅子噛の大きな彫物が特徴で「上(カミ)だんじり」と呼ばれおり、一方で岸和田が発祥とされる改良型の飾りのものは「下(シモ)だんじり」と呼ばれています

◆櫻井神社に宮入をした「豊田、泉田中、釜室、片蔵、栂」の地車(だんじり)

◆国神社から、おかげ節を歌い練り歩きながら櫻井神社へ宮入し「こおどり」を奉納します。

鬼神が背負った「ヒメコ」には神が宿すとされ門口で魔除けとして飾られる

◆こおどりの口上が境内に掲示されていたので撮って来ました。

◆台風18号の影響を心配しましたが朝から透き通った青空で本当に良かったです。

最近のコメント