●昨日(6月9日)、「高野街道にぎわい再発見プロジェクト実行委員会」(堺・大阪狭山・河内長野・橋本各市観光協会後援)による高野街道を巡るウォークに参加した。河内長野駅から西條酒造~烏帽子形八幡神社を通り、三日市宿へと入ってゆく。三日市村役場跡、月輪寺、油屋本陣跡等をみる。油屋跡は高野山御用宿として栄え、幕末には天誅組が五条へ向かう際に立ち寄ったという。街道の両側には当時を彷彿させる古い住宅が建ち並んでいた。

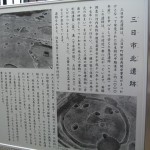

●三日市町駅(南海高野線)の駅前広場に「三日市北遺跡」の案内板があった。駅前再開発事業の際、弥生時代中期後半(約2000年前)の集落遺跡が発見されたという。31棟の竪穴住居や3棟の掘立柱建物跡、大量の弥生土器・石器等が出土したとのこと。駅前を南に進めると、石見川に架かる橋の袂に「八里石」の石柱があった。

●更に、国道371号線から左側の高架橋を渡り、美加の台住宅地の麓を歩く。美加の台駅裏の田圃道から旧高野線・廃線跡の「なんてんの道」を行く。案内役の観光ボランティアの方の話では、国道の交通量も多く安全を考え、この廃線を利用することにしたとのこと。途中、下岩瀬の棚田、天見富士や天見川の渓流を見ながら天見の里を進める。