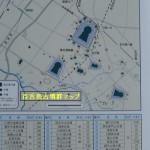

●12月18日(日)、ウェスティ(堺市西区鳳東町)で「世界遺産の意義、百舌鳥・古市古墳群の価値」をテーマの講演会がありました。最初に「百舌鳥古墳群とは何か」と題して広瀬和雄氏(国立歴史民俗博物館教授)の講演です。 1、百舌鳥古墳群は前方後円墳39基、円墳60基、方墳9基で、大山(仁徳陵)古墳は最大の古墳であること。 2、特徴として(1)大阪湾に近接して二重の階層性を見せる古墳群であるという。(巨大前方後円墳・中小前方後円墳・帆立貝式古墳・方墳・円墳)

(2)荘厳性・威圧性・隔絶性に富んだ巨大前方後円墳であるとのこと。4世紀~5世紀後半にかけて、一代一墳的に5代にわたて築造されたという。 ①乳岡古墳(155m)→石津丘(履中陵)古墳(360)→大山(仁徳陵)古墳(486)→御廟山古墳(203)→ニサンザイ古墳(290) ②「倭の五王」(讃・珍・斉・興・武)の墳墓を含む。 (3)鉄製武器や農工具など、膨大な量の副葬品をもつとのこと。 また、百舌鳥古墳群の各古墳について、規模と特徴の説明がありました。

●次いで「世界遺産とまちづくり」と題して、毛利和雄氏(NHK解説委員)の講演です。世界遺産条約(1972年)がユネスコで採択されてからの経過と文化遺産の評価基準の変遷等が説明された。 文化遺産とされるには、「6つの評価基準」があるという。ⅰ)傑作、ⅱ)影響関係、ⅲ)証拠、ⅳ)類型、ⅴ)土地利用、ⅵ)関連である。百舌鳥古墳群が上記のⅲ~ⅴに当てはまるかと思うが、どの基準で申請するか明確にすべきだという。また、古墳群と周辺の町並みの調和をまちづくりとしてやってほしいとの提言もありました。