●1月22日(土)、ビッグアイにて堺市による「第2回世界遺産講演会」がありました。堺市世界文化遺産推進室長のあとに、「世界遺産は誰のものか」と題して、斉藤英俊氏(京都女子大学教授)の講演がありました。①ユネスコ設立(1946年)と世界遺産条約成立の過程、②文化遺産の定義、③文化遺産に登録されるための要件等についての話でした。

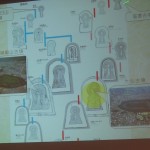

●次いで、「百舌鳥・古市古墳群の世界的意義を考える」とした、 岸本直文氏(大阪市立大学教授)の講演です。氏は「仁徳陵」を伝承であるとし、名称を「大仙古墳」としたい歴史的経過を説明する。その上で、①その墳丘は480mではなく、周濠の水面下に下段斜面があり、その長さ540mになるとのこと。②大仙古墳の築造は5世紀中頃であるとのこと。弥生時代後期に形成されたヤマト国~日本の国家形成を進めた古墳時代の400年間のうち、5世紀に河内政権が残した墳墓であるという。

最後に、③世界的意義として、・国家の形成期の巨大なモニュメントとして普遍的な価値をもつこと、・日本独特の墳形=前方後円墳という独創性、・古市・百舌鳥古墳群は巨大化した5世紀の王陵であること等をあげる。 そして陵墓を宮内庁と堺市などが保護を図り、開かれた陵墓となることを望むとして講演を終えました。