奈良・桜井市に用ができたので行ってきた。帰路はいつも竹ノ内峠を通って堺へ帰るのであるが、あまりにも天気が良いので遠回りして飛鳥を通って帰ってきた。飛鳥駅近くの農産物販売所へ入っている時、牽午子塚古墳の南東すぐ(20m)隣で古墳が見つかったのでその説明会に行ってきた話をしているのを耳にはさんだ。数日前からニュースで報じていたのを思い出し、現場はこの近くであるし行って見ようと、近鉄「飛鳥駅」へいき場所を聞いた。現場は駅の西側徒歩15分。1時間グライ待つ覚悟で行ってみてはと教えられた。

行き来する人が多いので迷うことなく現場に到着。すぐに見学待ちの行列にくわわった。近くの行列の人の話・グループの人たちに当時の人の関係を詳しく解説する人、旅行で飛鳥に来ているが偶然この古墳の説明会を知りその列に加わっていると東京?の知人に電話する人、全く歴史を忘れただ長い列があるので並んでいる人、気になったのは足元の良くない工事現場の様なところへ、杖をついても満足に歩けないようなよろよろした人が何人も来ていたことである。さらには大型犬を連れた人も前の方に並んでいた。自分の関心を優先させ過ぎではと私の頭は???である。が行列全体は割り込みもなく静かに順番を待つというところであった。

待つこと40分で見ることができた。公開日第二日目の終了時刻に近かったせいか解説者は不在で、列の管理や足元注意を促す人がいるだけだった。石棺は大きくて重く、だが蓋になる上の石は4割ぐらいしか残っていなかった。墓床と蓋になる上石とは墓床にホゾ穴があることから、この穴で位置決をし、このホゾ穴に残っていた漆喰がはガタガタするのを防いだか機密性を保つために目地として塗ったか。棺を置くところは一段高く(2~3cm)なっており加工精度が高そうであった。暗渠を設けて水はけを考え、墓道には小石を敷き詰められ、いろいろな配慮のあとが偲ばれる。

新聞記事によるとすぐ隣に牽午子塚古墳があるので、この古墳を太田皇女とすれば、日本書紀に記されている斉明天皇陵とそっくりであり、関係者は牽午子塚古墳は斉明天皇陵に間違いなさそうだと云っているが、宮内庁は指定を変えないと言っているそうだ。なぜなら墓誌が見つかっていないからだとか。過去には、文暦2年(1235)に現在の天武天皇・持統天皇陵を盗掘した際に盗賊たちは詳しい内部状況を描き残した。この記録物は「阿不幾乃山陵記」と言い明治13年京都高山寺で発見され、いろいろ検討された結果、それまで天武天皇・持統天皇陵とされていた見瀬丸山古墳から現在の天武天皇陵・持統天皇陵に変更したことがあります。各地に多くの天皇陵がありますが被葬者埋葬者が確からしいのはこの御陵のみらしい。

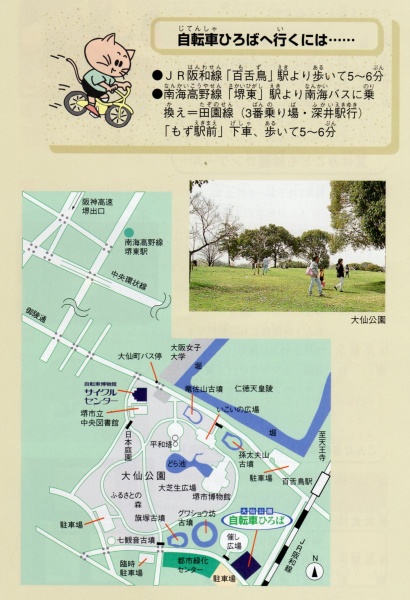

思案中の方

思案中の方